着物

源流である染織家 志村ふくみ・志村洋子の技術や美意識を継承しつつ、アトリエシムラならではの着物を目指し一点一点作っています。

植物の生命からいただいた色で染めた糸。

自然から与えてくれる美しさを肌でも感じることができます。

すべての色糸は草木染めによるものです。根や枝、葉など植物の生命からいただいた色を、手作業で染めています。柔らかく繊細な色合いは草木染めならでは。季節や気候によっても影響を受けるため、色は作り手にとって、またお客さまにとっても一期一会です。自然が与えてくれる美しさを、目だけでなく肌でも感じていただけるはずです。

経と緯の織りなす景色。

「色無地」はアトリエシムラの制作の中心です。

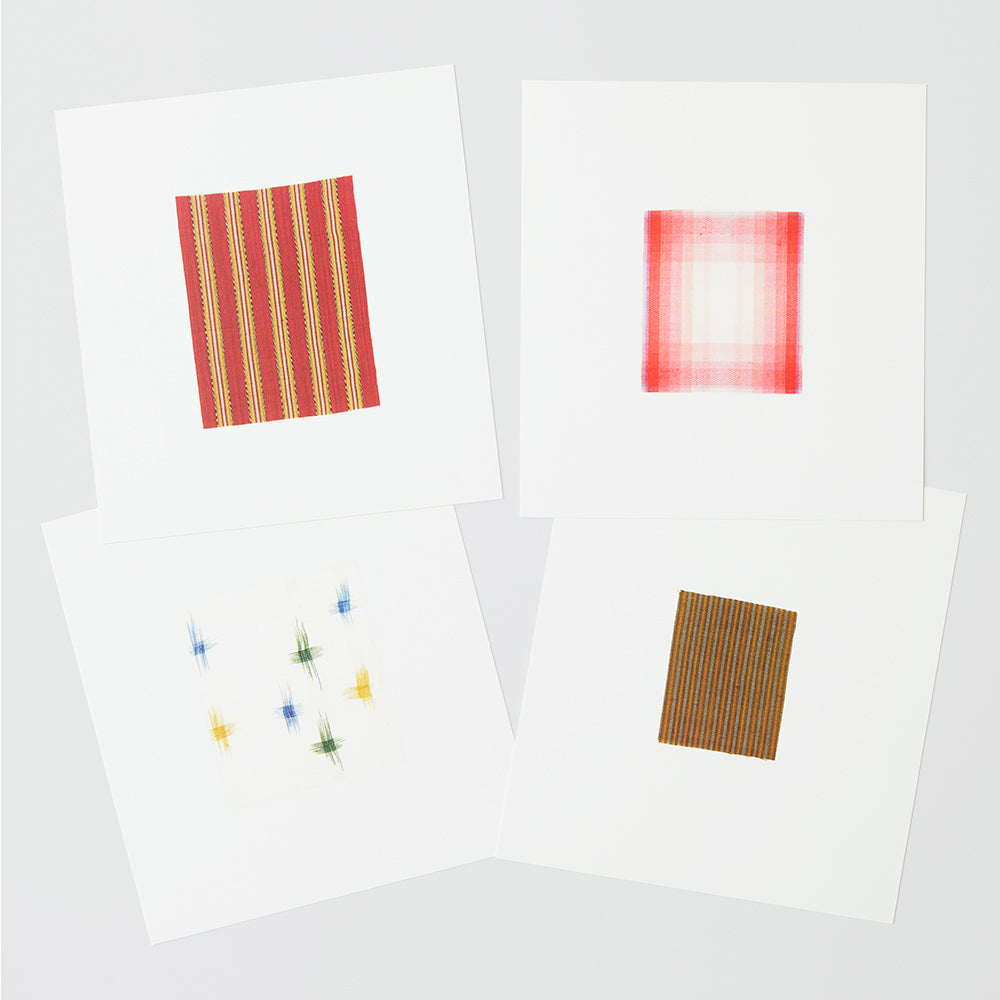

この色糸を、人の手によって機で織りあげています。経糸(たていと)には蚕の繭からいただいた艶やかな絹糸を、緯糸(よこいと)には柔らかく風合いの良い紬糸(つむぎいと)を配します。制作の中心となるのは色の美しさが一番生きる「色無地(いろむじ)」です。一本の糸にも妥協することなく織りすすめ、よく見るとわかるほどの縞や色の濃淡をつけていきます。すると、柄のない着物の中に繊細な景色が立ち上がります。単純だからこそ、手織りの特徴が余すところなくあらわれる。織り手が最も試される。それがアトリエシムラにとっての「色無地」です。

アトリエシムラの訪問着。

自分だけの着物をお楽しみください。

訪問着としてふさわしい、ぼかしあげ、絣、大市松などの絵羽模様もおつくりしています。ぜひ、ご自身の感性を大切に着物を選び、楽しんでください。アトリエシムラはいつでもそのお手伝いをしたいと思っています。

「特別な日に何を着よう」と思い巡らせるとき、着物がその選択肢のひとつになれたら。それが今のアトリエシムラの願いです。

ご購入のご相談

アトリエシムラでは、着物のご購入前のさまざまなご相談をメール、電話、店舗にて承っております。

また、それぞれの着物にあったコーディネイトやお誂えなどのお見立てもお申し込みいただけます。着物が初めての方もお気軽にお声がけください。